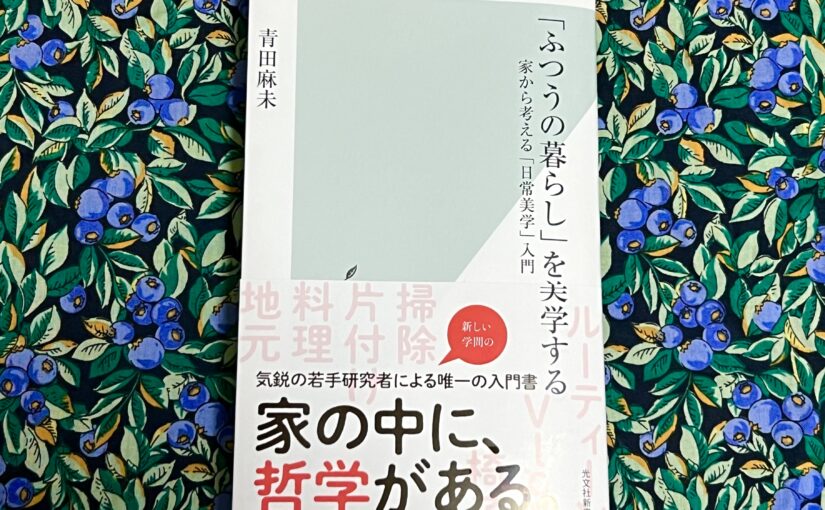

この記事では、拙著『「ふつうの暮らし」を美学する 家から考える「日常美学」入門』(光文社新書、2024年)のなかで言及される、作品や場所などの具体例のみをざざーっとリストアップしていきます。

この本は「日常美学」すなわち私たちの生活のなかの美学について論じるわけですが、私たちの生活について教えてくれる芸術作品もたくさんあります。また、芸術作品の経験との比較から日常の美的経験の特徴を炙り出すこともできます。

自分でも、どんな例を使ったかな?と振り返りたくなったので、がっつり取り上げているものから、たんに名前だけ言及しているものまで、章ごとにフラットに書いてみました。

なお、出版前の原稿検討会では、たまに(たぶんシベリウスとか特にそうですね)無駄に例が細かいことがあるので、もっと一般的にものすごくよく知られている作品にするのがいいのでは?というアドバイスもいただいて、そうしようかなとも思ったのですが、わたしの「生活」のなかで本当に印象に残った、好きな作品をなるべく挙げたいなと思って、そのままにしているところがかなりあります笑

個々の作品のネタバレなどは一切ありませんが、私の本を読んでくださる予定の方で、どんな具体例が出てくるのかの「ネタバレ」を喰らいたくないという方が万が一いらっしゃる場合、ここで回れ右をしていただければ幸いです。

序章 日常美学とは何か

- 【絵画】具体的な作品名は出さないが、マルク・シャガールの絵が好きという話をしています。

- 【現代アート】ジェレミー・デラー《オーグリーヴの戦い》(2001年)

- 【現代アート】大地の芸術祭(新潟県、2000年〜)

- 【場所】JR高崎線のグリーン車

- 【映画】クロエ・ジャオ監督「ノマドランド」(2021年)

第1章 機能美 椅子を事例として

- 【展覧会】「みんなの椅子 ムサビのデザインIV」(武蔵野美術大学美術館、2022年)

- 【展覧会】「ジャン・プルーヴェ展 椅子から建築まで」(東京都現代美術館、2022年)

- 【展覧会】「フィン・ユールとデンマークの椅子」(東京都美術館、2022年)

- 【現代アート】草間彌生《チェア》(1965年)

- 【絵画】パブロ・ピカソ《ゲルニカ》(1937年)

- 【椅子】アルネ・ヤコブセン「セブンチェア」

- 【椅子】アルヴァ・アアルト「スツール60」

- 【椅子】ヴァーナー・パントン「パントンチェア」

- 【小説】江戸川乱歩「人間椅子」(1925年)

- 【展覧会】「サーリネンとフィンランドの美しい建築」(パナソニック汐留美術館、2021年)

- 【場所】小さい頃住んでいたマンション(本には書いていなが横浜市某所)

第2章 美的性質 掃除や片付けを事例として

- 【絵画】クロード・ロラン《ローマの田舎》(1639年)

- 【音楽】たいした分析はしていないが、インド音楽を具体例として出している(村山正碩さんのアドバイスによるものです。ありがとうございます)。

- 【絵画】ミケランジェロ《天地創造》(1508-1512年)

- 【絵画】クロード・モネ《睡蓮》の連作

- 【生活財】武庫川女子大学「中田家コレクション」

- 【アニメ】ちびまる子ちゃんのとあるエピソード

- 【Netflix】「KonMari〜人生がときめく片付けの魔法〜」

第3章 芸術と日常の境界 料理を事例として

- 【映画】ガブリエル・アクセル監督「バベットの晩餐会」(1987年)

- 【料理】レストラン「ノーマ」

- 【映画】是枝裕和監督「海街Diary」(2015年)

- 【音楽】ドヴォルザーク《交響曲第九番》(1893年)

- 【現代アート】リクリット・ティラワニ《パッタイ》と類似の取り組み

- 【現代アート】岩間麻子の取り組み

- 【漫画】ゆざきさかおみ『つくりたい女と食べたい女』(2021年〜)

- 【ドラマ】フジテレビ「いちばんすきな花」(2023年)

第4章 親しみと新奇さ 地元を事例として

- 【場所】東京の軒先の植木鉢

- 【場所】ヘルシンキ(ヘルシンキ大聖堂やトーロ湾の風景)

- 【場所】近所の河川敷

- 【絵画】マルク・シャガール《家族の顕現》(1935/47年)

- 【音楽】ジャン・シベリウス《クッレルヴォ》(1892年)

- 【場所】パリ

- 【場所】ハンガリーにおけるドナウ川の眺め

- 【場所】地元の商店街

- 【テレビ】日本テレビ「アナザースカイ」

- 【建築】ギリシャのパルテノン神殿

- 【建築】JR東京駅駅舎

- 【建築】小田急百貨店新宿本館

- 【建築】群馬県立女子大学1号館

- 【ゲーム】ポケモンGO

第5章 ルーティーンの美学 vlog鑑賞を事例として

- 【vlog】フィンランド在住の日本人の方々のvlog

- 【アニメ】機動戦士ガンダムシリーズ

- 【映画】ジム・ジャームッシュ監督「パターソン」(2016年)

- 【vlog】ヴァレリー・ゲルギエフの「日常」動画

- 【漫画】コナリミサト『凪のお暇』(2016年〜)

- 【映画】ヴィム・ヴェンダース監督「PERFECT DAYS」(2023年)

- 【vlog】赤ちゃん育児の一日を取り上げるvlog

- 【エッセイ】安達茉莉子『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(三輪舎、2022年)

終章 家と世界制作

- 【小説】リチャード・パワーズ『オーバーストーリー』(新潮社、2018年)